Elisabeth Escher

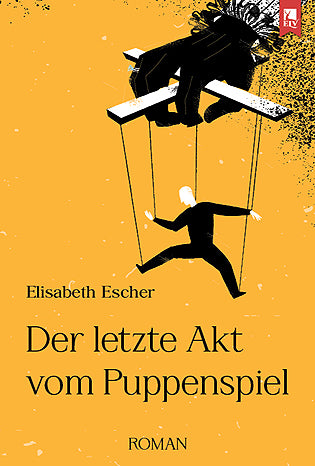

Der letzte Akt vom Puppenspiel

Der letzte Akt vom Puppenspiel

Hildegard Glas ist vierundneunzig Jahre alt und lebt nach dem Tod ihres Ehemanns weiterhin in ihrem Haus am Stadtrand von Salzburg. Körperlich gebrechlich aber geistig nach wie vor rege, gängelt und manipuliert sie gekonnt die Menschen um sich herum. Ihr Sohn Wieland, erfolgreicher Jurist im Ruhestand, die Pflegerin Anyana, die Hildegard rund um die Uhr betreut und bei ihr im Haus wohnt, ihre einstige Zugehfrau Rosi und auch die Enkeltochter Jenni, die in Rom studiert und sich in unglücklichen Beziehungen mit verheirateten Männern verstrickt – sie alle tanzen nach ihrer Pfeife, als wäre sie die Puppenspielerin in ihrem ganz persönlichen Bühnenstück.

Als ein unerwarteter Brief eintrifft kommt Hildegards Souveränität schließlich ins Wanken, denn eine folgenschwere Lebenslüge drängt ans Licht und macht den letzten Akt ihres Puppenspiels zu einer Gratwanderung.

Als ein unerwarteter Brief eintrifft kommt Hildegards Souveränität schließlich ins Wanken, denn eine folgenschwere Lebenslüge drängt ans Licht und macht den letzten Akt ihres Puppenspiels zu einer Gratwanderung.

Seiten: 220

Elisabeth Escher

ISBN:978-3-96123-078-5

Seiten: 220

Normaler Preis

€15,00 EUR

Normaler Preis

Verkaufspreis

€15,00 EUR

Stückpreis

pro

inkl. MwSt.

Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden

Elisabeth Escher

Leseprobe

NEWSLETTER

NEWSLETTER

KONTAKT

KONTAKT