Marco Kunz

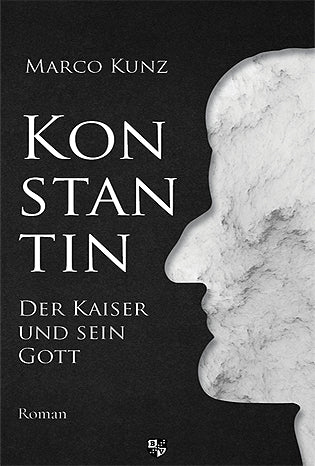

Konstantin

Konstantin

Das römische Reich im dritten Jahrhundert nach Christus: Konstantin wächst als politische Geisel in einem der vier Herrschaftsgebiete auf, doch schon früh regt sich in ihm der Wunsch, selbst eines Tages als Kaiser über den weitläufigen Staat zu regieren. Dem Christentum, das sich immer weiter verbreitet und für ihn eine fremdartige Religion ist, steht er zunächst skeptisch gegenüber – bis ihm eines Tages eine Erleuchtung zuteilwird: Er als Alleinherrscher über ein Reich unter dem einen strahlenden Gott. Mit dem Zeichen Christi auf dem Streithelm zieht er schließlich als Kaiser des Westens in den Krieg, in dem Glauben an eine göttliche Vorsehung, die ihm den Sieg sichern soll.

Seiten: 276

Marco Kunz

ISBN:978-3-8107-0340-8

Seiten: 276

Normaler Preis

€16,80 EUR

Normaler Preis

Verkaufspreis

€16,80 EUR

Stückpreis

pro

inkl. MwSt.

Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden

Marco Kunz

Leseprobe

NEWSLETTER

NEWSLETTER

KONTAKT

KONTAKT